昨日の続き。ルイスはベッドに寝たっきりだったが、大きなダブルベッドなので、家族の誰かがいつもソファよろしく

「ごろり」

と、隣で横になっている。

もちろん、イスはある。ベッドサイドに。でも、一緒にベッドに寝っ転がっている方が楽だし、何より楽しい。

おしゃべりはもちろん、タブレットで写真を見たり、音楽を聴いたり、腕や手に触れたり。

こういう

「一見、お行儀が悪そうな」

ことが、スペインではまったく「あたりまえ」なところが、日本と大きくちがうところ。

その源は

「愛する者のすぐそばにいたい」

「触れていたい」

という、純粋な思いである。

だから、お行儀が悪かろうが、それは尊い行為なのだ。だから私も三日間に渡って、ルイスと一緒にベッドに転がっておしゃべり。

「プリンセサ、最近の体の具合はどうだい?」

ドクターであるルイスは、いつも必ず尋ねる。こんな最後の時間でさえも、私の体を気づかってくれるのだ。

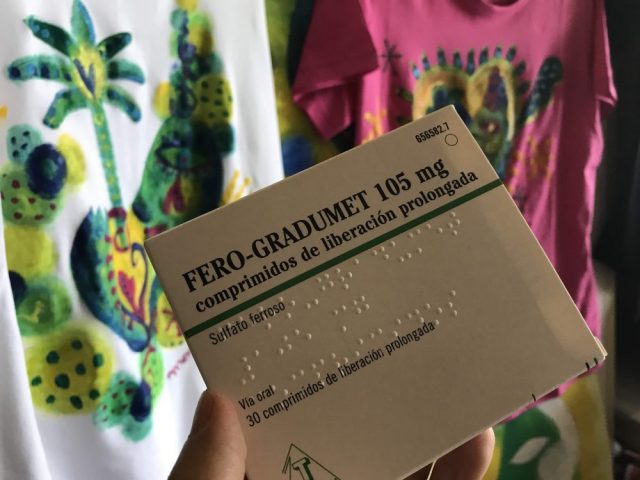

「大丈夫。ただ慢性の貧血があるから、たまに眠気に襲われたり疲れて横になる」

「いいサプリメントがあるから、メモして」

ルイスはしっかりとした口調で命令する。

つづりを何度もまちがえて、聞きなおす私に

「お姫さまは、書くのは苦手みたいだね」

と、笑う。それまでが、かけがえのない瞬間、思い出になっていく。

実際、私は「聞く&話す」方が「読む&書く」より得意なので、耳ばかり使っているうちに、読み書きが10倍くらい遅くなってしまったのだ。

「いいかい、鉄分のサプリメントをちゃんと飲むんだよ」

ルイスが私の腕を、ぽんぽんと叩く。

この日、ルイスは家族全員の前で

「鎮静剤を打ち始めたいこと」

「数日で意識がなくなるので、その前にやっておきたいこと」

をすべて、明確な意思で伝えた。

ふつうは高熱や肺炎や呼吸困難や、いろいろな症状が出てから死期を迎える。

でもルイスはドクターで、どういうプロセスをたどるか明確に知っていたので

「症状に苦しむ前に、意識を失くしていく」

ことを選んだ。そして、その日も自分で決めた。

私は、三年前を思い出した。べラがいよいよベッドから動けなくなって、食事も取れなくなった頃。ルイスは毎日電話をかけてきて

「今日はどんな症状だったか」

を、細かく聞くのだった。

それは私に代わって、ドクターとして「最期の時」を見極めようとする思いやりだったのだ、と今になってわかる。

ある日、ルイスは電話の向こうでぽつりと言った。

「プリンセサ、最期の時が来たよ。覚悟をしなさい」

もちろん、私は心の準備などできていなかった。薬でできることなら、何日でも生きていてほしかった。

すると、ルイスは穏やかな口調で言うのだった。

「それは、いいかい。君のエゴだ。べラのことを考えてあげなさい」

「・・・・・」

それでも、私は「嫌だ」と言い続けた。すると、今度は厳しい口調で言うのだった。

「これは友達として、医者として言う。これ以上、僕の大切な親友の苦痛を長引かせるわけにはいかない。それにどんな意味がある?」

「今日で終わりだ。プリンセサ。鎮静剤の用意をしたいと、すぐに医者に伝えなさい」

それでも受話器を握りしめて泣いている私に、今度は限りない優しさを込めて言うのだった。

「いいかい。それが、君がしてあげられる最後のことなんだよ」

誰が、こんなことを言ってくれるだろう。今になって、ルイスの思いがわかる。深い愛情が。

そして。自分の最期を、潔く明確な意思を持って決めていくルイスの姿を見ながら

「こういう終わり方もあるのだ」

ということを、ルイスは身を持って教えてくれているのだ、と思った。

(明日に続く)

しっかり今を生きなくては それは使命だ というような気持ちにさせられます。とにかく涙が落ちます。

Sさんのように思ってくれる人がいて、ルイスも喜んでいると思います。

けして悲しいだけではない。

「人生を最後まで選び取る」ことを、身を持って教えてくれました。