きっかけはチェリストのゲサから電話だった。

「君にピアノの先生をして欲しいと思ってるんだけど」

「ええっ」

ゲサはマラガのコンセルバトリオ(音楽学校)に通う学生たちに

個人レッスンをかれこれ20年以上行っている。

「とんでもない、私が先生なんて! 教えるなんて、とてもとても」

専門知識が無いこと、スペイン語で勉強していないから

音楽用語も知らず、自分で作った用語リストを

見ながらリハーサルに臨んでいることなど誠意を込めて伝える。

ところがゲサは一向に退こうとしない。

たくさんのピアニストと共演してきたゲサにやんわりと

「その方々にあたられたらいかがでしょうか」

とお断りしても

「君以外の誰にも連絡する気はないからね。

かわいそうにその女の子はピアノを始めたばかりで

まだ音階も正しい指の使い方も知らないんだよ。

君がやらないのなら、あの子は先生がもてないことになるね」

そんな~!

これじゃまるで脅しじゃないか。

「私の方こそ、教えて欲しいぐらいです。教えるなんて…」

するといつもは温和なゲサが突然厳しい口調になって

「彼女もきっとそう思っているよ。教えて欲しいって。

そして、いいかい。学びたいのなら、教えなさい。

教えてこそ学べるんだよ」

その言葉が心にぐさりと突き刺さった。

本当だ。この小さな女の子のためにできることを探す前に

自信のなさから逃げようとしていた。

多くのピアニストを知っているゲサが声を掛けてくれたということは、

きっと

“私にできることがある”

“私にしかできないことがある”

とゲサが思ってくれたからに違いない。

「やります。やらせてください」

「よかった!さっそくOKの電話を入れておくよ。

彼女も自分の先生に一日も早く会いたいだろうから」

一週間後、ピアノ教室初日。

コンサート前でもこんなにドキドキしないというぐらい

緊張してピアノの前をうろうろ。

「ピンポーン!」

「はーい」

ドアを開けるとかわいらしい女の子とお母さんが緊張の面持ちで

立っている。ほっぺたを赤くして不安いっぱいそうなその表情を見たら

なんだかかわいくって自分の小さい頃を思い出しちゃった。

「大丈夫だよ。いろんなことを勉強していこうね」

思わず口にした言葉に自分でびっくり。

なんだ、すっかりやる気じゃん、私。

音楽学校で出される練習曲のチェックに加え、音階、指のトレーニング、

音楽記号の学習、採譜、音の聞き取りなどを一時間、ほとんど休みなしで行う。

3ヶ月も過ぎる頃、今度は別の音楽仲間から

「ピアノ教室やってるんだって!」

あっという間に6人の先生になった。

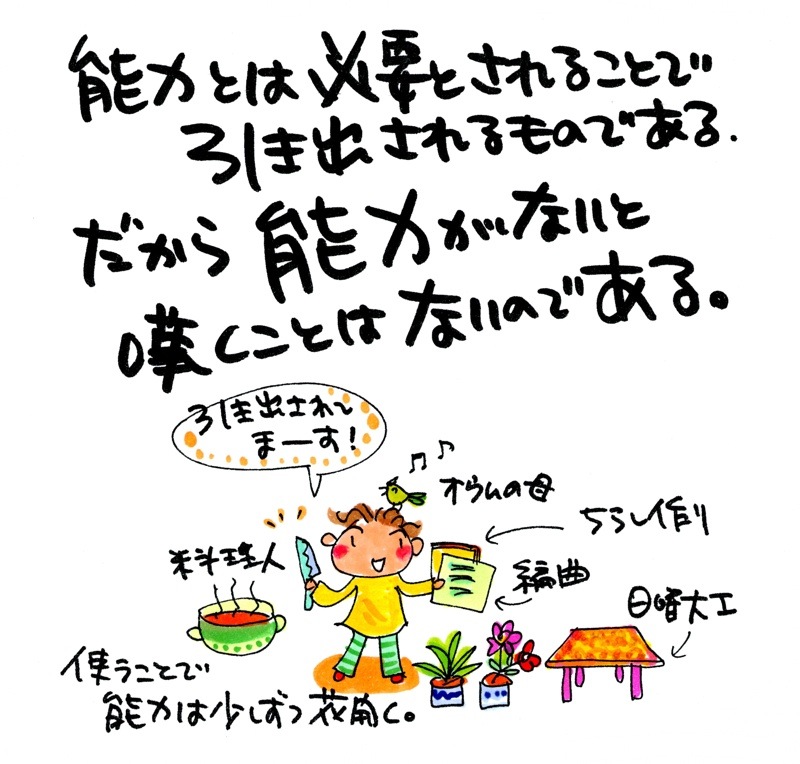

“料理人”“飼育係”“オウムの母”に始まり

マラガ下町コミュニティ“制作部”と“広報部”(って、ただチラシ作ってコピーして

パロ地区の電柱やお店に貼るだけなんだけど)そして今度は

“ピアノの先生”。

「う~ん…」

能力とは必要とされることで引き出されるものかもしれない。

だから、最初から能力がない、と嘆くことはないのだ。

(第46話につづく)