「一日も早く住む所を見つけなくちゃ!」

私はそれから一週間休むことなく空室マンションに電話をすることはもちろん

銀行の人たち、日本語を勉強するスペイン学生、ライブハウスに

出入するお客さん、ミュージシャンにまで声をかけ情報を集め努力の甲斐あって一週間後ようやく待望の“棲家”が見つかった。

ライブハウスで声をかけた歌手のソニアが

「うちに一部屋空いてるよ。月25000ペセタ(約2万円)ね」

とあっさりOK。

それは、待ちに待った“流浪の民”から“定住民族”への脱出であった。

私の新しい“棲家”となるマンションはパロ地区の海岸沿いにあり

ベランダからは海が見えた。住人は全員アーティストで

それぞれ独特の世界、スタイルをもって暮らしていた。

ナイトクラブ歌手のソニアは、それだけでは食えないので週4日掃除のバイトをし

週末の夜になると美しく変身して出かけていく。

バイオリニストのベラは「自分の弾きたいものを弾きたい」とオーケストラを辞め

両親の国であるハンガリーのジプシー音楽や

生まれ故郷であるウルグアイのタンゴなどを弾いて暮らしを立てていた。

持っているのはバイオリンと25年物のボロボロ中古車のみ。

画家のアントニオはアトリエがないので友人の庭の隅を借り

白いシーツを張ってアトリエにしていた。雨の降らない日はいつも外で

絵を描いていた。(マラガの年間晴天日が270日以上なので事実上毎日)

詩人のサンティは書き溜めた詩をいつも“紙の靴箱”に入れ、輪ゴムで留めて

持ち歩いていた。見かねた友人がカバンをプレゼントしようとしたら

「これが僕の好きなやり方なんだ」と断わった話は有名だ。

サンティは自作の詩をいきつけのバルで朗読しては常連客から

カフェやボカディージョ(サンドウィッチ)を稼ぎ出していた。

他にもブルースのキーボード奏者、画家の卵、ダンサーなど短期で

いろいろなアーティストが入れ替わり立ち替わりしてこのマンションを

通り過ぎていった。それくらい芸術で食っていくのはここマラガでも難しかった。

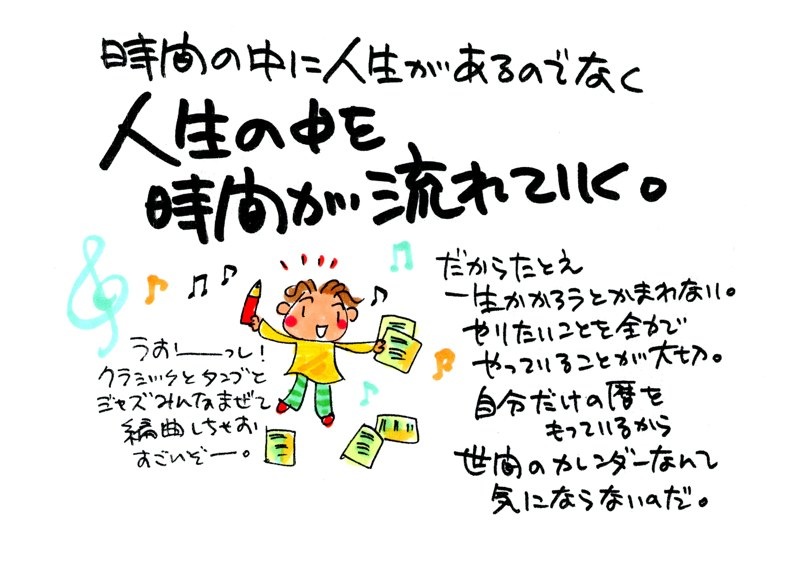

マラガに住むアーティストたちと生活をともにしてまず驚かされたのは

日本人は収入のある仕事をしてその隙間に芸術をやるが

マラガでは芸術を人生の中心に据えてその隙間に働くことである。

ということは、みんなおそろしく貧乏であった。それも40才、50才で。

私が「もう29才で」などと言おうものなら「まだ生き始めてもいないくせに」と

一笑に付されてしまう。それくらい“芸術は時間のかかるもの”とみんな割り切って

世間のカレンダーとは別に自分の暦を持って生きていた。

だから、服なんか3枚しかないとか、食事が一週間ごはんと野菜炒めだけとかは

普通だし、通りで売っている不法の破格の野菜や果物を買い込んでは

2日でも3日でも同じメニューを続けていた。

週末は安ワインにエンサラディジャ・ルサ(ポテトサラダ)や

トルティジャ(スペイン風オムレツ)でホームパーティ。延々と政治論争に芸術論議。

そうするとどこからか彼らの芸術や生き方に惚れているちょっとお金持ちの

友人なんかがハモン(ハム)や上等のワインを差し入れてくれるといった具合。

そこにはスペイン人、ペルー人、ドイツ人、ウルグアイ人、アルゼンチン人、チリ人・・・

あらゆる人種の人たちがいて、お金がないから“労力(できること)”で助け合う

システムがそこには鮮やかに存在していた。

「すごいっ!」それはまさにコミュニティであった。それも下町の貧しくも心温まる

助け合い運動が歳末だけでなく日常的に行われているのである。

感動した私はこのマンションの“料理人”に立候補し、みんなの食生活を

もう少し改善することにした。翌日から

「モモー!テンゴアンブレ(おなかすいたよー)」

の声で台所へ。冷蔵庫の中はいつも見事に空っぽだった。

「あるものでいい?」

「うん、ないものは食べられないからね」

どんな時でもユーモアを忘れない彼らのお陰で私は“マラガ下町コミュニティ”の

最年少のメンバーとなった。

(第4話につづく)